DABIDA – 代表 イ・ウンスン

米国UCIrvineで数学とコンピューターを専攻し、米国シリコンバレーで3回の創業及びカリフォルニアで数学のトップ講師として活動した教育専門家。

遠隔教育の限界を克服するため、2019年にエドテックのスタートアップであるDABIDAを設立し、AIベースのハイブリッド学習ソリューションを開発。グローバル市場への進出も進めている。

目次

貴社はどのような会社ですか?

弊社は、「教育の本質を守りつつ、技術で格差を解消すること」を目標に2019年3月に韓国で設立したエドテックスタートアップです。

会社名は韓国語の「答えだ(답이다、ダビダ)」からきており、「私たちが答えだ」という理念を持ち問題解決のための技術開発をしています。

現在20カ国以上のグローバルパートナーを基盤にグローバル市場を拡大中です。

提供するサービスについて教えて下さい。

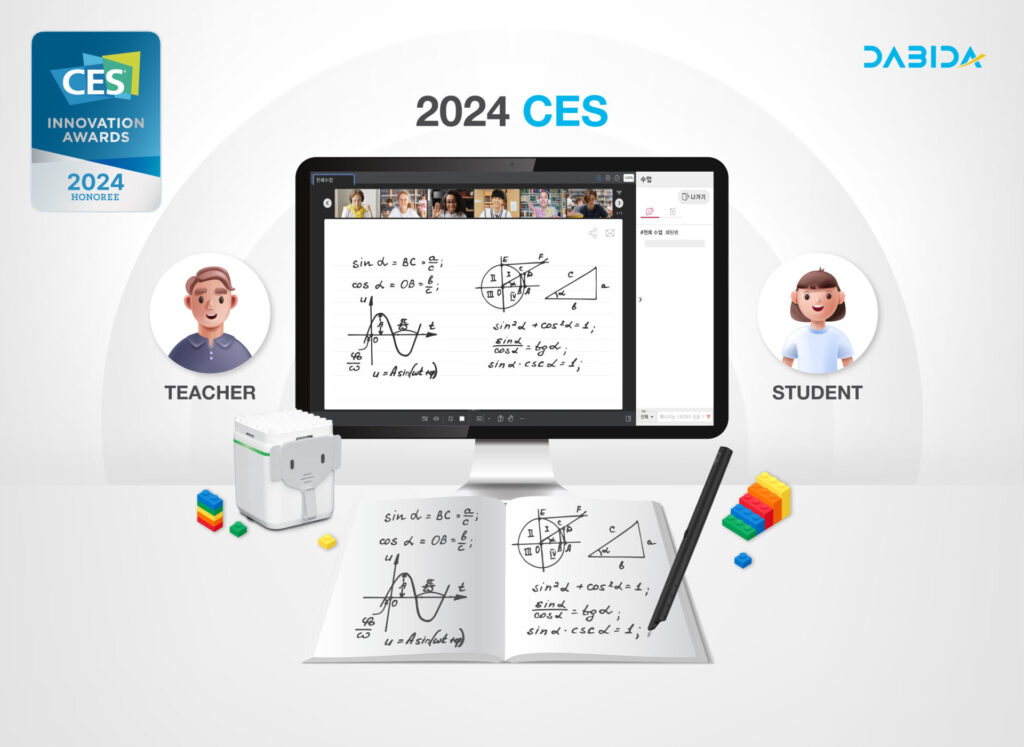

弊社の製品は、アナログとデジタルを融合したハイブリッド教育ソリューションです。2024年にはCESで革新賞を受賞し、これまでに取得した特許は17件に上ります。

中心となるのは「GeniTeacher(ジニーティチャー)」というAIベースの自己主導学習ソリューションです。紙に書いた内容をGeniPen(ジニーペン)がリアルタイムに読み取り、AIが筆跡を分析して、学習者がどこでつまずいているのかを把握。その上で、適切なヒントや解説を提供し、自分の力で問題を解決できるように導きます。

私たちの強みは、紙のアナログな感覚を生かしつつ、タブレットやスタイラスペンなどの新たな技術も取り入れることで、効果的な学習が実現できる点です。

また、単に答えを教えるのではなく、思考の流れを作ることで、批判的思考や自己解決力を育てることも重要視しています。

さらに、時間や場所、言語を問わず使えるため、学習の継続性を高めるだけでなく、教育インフラの整っていない地域での活用も可能にし、教育格差の解消にも貢献しています。

教育関連サービスを始めたきっかけは何ですか?

現在のサービスを始めるきっかけになったのは2008年にアメリカで数学講師として活動していた際に行った、スカイプを使ってのオンライン授業でした。

話した言葉は相手に届いても黒板に書いた内容を理解してもらうのは困難で、生徒の理解度を把握することも難しく、結局継続することができなかったんです。

そこでオンライン授業や教育には構造的な限界があると痛感しました。

特に、リアルタイムの相互作用が少ないことや、生徒がどこでつまずいているのかが見えにくいことは、遠隔授業の本質的な問題だと感じました。

こうした課題を、技術の力で乗り越えられないかと思ったことが始まりです。

同時に、すべてをデジタル化するのではなく、紙とペンといったアナログな手段にもAI技術を組み合わせるべきだと考えました。というのも、デジタル機器に慣れていない環境や学習者は、世界中にまだまだ多いからです。

技術を使って教育の格差を埋めることで「誰もが、時間や場所にとらわれずに、自分のペースで学べる世界を実現したい」という使命感が、常に私たちの原動力になっています。

日本市場進出の理由を教えてください。

日本市場への進出を決めた理由はいくつかありますが、まず第一に、日本には今も紙教材やノートによる筆記など、アナログを基盤とした学習文化が根強く残っているという点が大きかったです。

こうした文化は、私たちが提供するハイブリッド型のソリューションと非常に相性が良いと感じました。

また、日本は教育や建設、医療など、さまざまな分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が高まっており、効率化を図りつつもアナログの感性を大切にする技術に対して強いニーズがあります。

まさに私たちの技術が活かせるフィールドだと感じました。

さらにここ数年、日本国内では韓国スタートアップへの関心が高まりつつあり、その中でもエドテック分野にはかなり注目が集まっています。

そうしたタイミングの中で、いち早く日本に進出することで、より大きなインパクトを与えられるのではないかと判断し、日本進出を決めました。

日本市場でのサービス内容および事業計画を教えてください。

私たちはまず、日本の教育市場を中心に、ハイブリッド型の学習ソリューションを提供していく計画です。GeniPen、GeniClass、GeniTeacherを組み合わせたこのソリューションは、日本の教育現場とも非常に親和性が高いと考えています。

市場への参入にあたっては、初期段階ではB2Bを中心に展開することを計画しています。

具体的には、出版社やエドテック企業、学習誌を手がける企業、さらには地方自治体や教育関連機関といったパートナーと協業し、共同商品開発やモデル事業(PoC)を推進していく予定です。

また、将来的には教育分野にとどまらず、建設現場での図面確認、医療分野での手書きチャート管理、金融分野における署名認証など、紙ベースの業務が多く残っている分野にも展開を広げていきたいと考えています。

日本市場ではローカライズも重視しています。日本語での表示はもちろん、現地の教育カリキュラムとの連動や、スタイラスペンを使ったユーザーのためのUX設計など、日本のユーザーに合わせた最適な体験を提供していくつもりです。

また、日本現地の企業や機関とのパートナーシップを軸にした展開モデルを採用し、安定した流通網と顧客からの信頼を築いていきたいと考えています。

事業を準備しながら韓国との違いを感じた部分はありますか?

日本市場に接する中で、韓国とは異なる文化やビジネスの進め方が多くあることを実感しています。たとえば、デジタル化の速度ひとつとっても、韓国は非常にスピーディーに新しい技術を導入するのに対し、日本はより慎重で、実用性や信頼性がしっかりと検証されたものを優先する傾向があります。

私たちも革新性を前面に出すのではなく、まずは実績や安心感をしっかり示すことが重要だと感じました。

また、コミュニケーションスタイルにも違いがありますね。韓国では明確でストレートな表現が好まれますが、日本ではより間接的で慎重な言い回しが一般的です。製品の紹介方法や提案書の内容、ミーティングでの話し方ひとつにしても、文化的な配慮や言葉選びの繊細さが求められると感じています。

そして何より、日本の市場ではこれまでのやり方を大切にする文化があります。韓国のように新しくて便利なものにすぐ飛びつくというよりも、今あるものを尊重しながら、少しずつ変えていく姿勢が基本です。

両国の考え方やビジネスの進め方に違いはありますが、私たちが掲げる「Change Everything without Changing Anything(何も変えずに、すべてを変える)」という哲学は、日本の教育文化と非常に親和性が高く、有効なアプローチになると考えています。

日本でどのような企業とパートナーシップを結びたいですか?

今後、日本での展開においては、さまざまな分野の企業や機関と協力していきたいと考えています。

まずは、教育コンテンツを持つ出版社や学習誌企業、教育カリキュラムを開発している会社との連携です。ジニーペンとジニーティーチャーを組み合わせて、紙とデジタルを融合させた新しい学習教材の共同開発を進めていきたいと思っています。

また、すでに学習プラットフォームやAIシステムを運営しているエドテック系のスタートアップやSI企業とも、パートナーシップを築いていく予定です。私たちのハードウェアと彼らのソフトウェアを組み合わせた、統合型のソリューション提供を目指しています。

さらに、地方自治体や公立の教育機関との協業も視野に入れています。スマート教室の導入やモデル事業(PoC)を通じて、地域に根ざした教育のデジタル化を支援していきたいと考えています。

そして教育分野に限らず、建設、ヘルスケア、金融などアナログな筆記業務が多く残る産業の現場でも、DX化を進める際に弊社の製品が力を発揮できるとみています。そうした企業とも積極的に連携し、技術の応用範囲を広げていくつもりです。

今回「SusHi Tech Tokyo 2025」に参加されましたが、反応はいかがでしたか?

展示会などで日本市場と接する中で、私たちが掲げる「アナログとデジタルの融合」というコンセプトに対して、非常に高い関心を持っていただいていると感じました。

特に「既存のやり方はそのままに、本質を変える」という私たちの哲学には、教育業界だけでなく、建設、ヘルスケア、金融といったさまざまな業界の関係者の方々が訪れ、多くの方が共感してくださり、それぞれの現場でどう応用できるのか、PoCの相談も含めて具体的な話が進むケースもありました。

また、日本国内でのパートナーシップの可能性も広がってきています。出版社やエドテック企業、地方自治体の関係者などとのネットワーキングも進み、GeniPen、GeniTeacherを活用した日本独自のデジタル学習コンテンツ開発に向けた協議も前向きに進展しています。

今後参加してみたい展示会やイベントはありますか?

日本国内では、「EDIX(教育総合展示会)」に注目しています。自治体や学校、教育関連企業などとの接点が多い、B2Bに特化した代表的な教育専門展示会です。GeniTeacherのようなソリューションが、実際の現場でどのように受け入れられるかを直接確認できる貴重な機会だと考えています。

アジア圏では、「EDUtech Asia(シンガポール)」への参加を通じて、東南アジア市場への足がかりを築いていきたいと考えています。

また、アメリカ・ラスベガスで開催される「CES」にも継続して参加する予定です。私たちは2024年のCESで革新賞を受賞しており、今後も次世代AI学習ソリューションとしての可能性をグローバルに広めていく上で、非常に重要な舞台だと考えています。

その他にも中東・北アフリカ地域で開かれる、「GITEX GLOBAL(ドバイ)」やヨーロッパで開かれる「VIVA TECH(フランス)」など、グローバルな展開に向け、今後も様々な展示会に積極的に参加していく予定です。

貴社の今後のビジョンと目標を教えてください。

DABIDAは、「世界中どこにいても、誰もが質の高い教育を受けられる社会」を目指しています。その実現に向けて、私たちのソリューションを、開発途上国を含むグローバル市場に広く展開していきたいと考えています。

教育資源が不足している環境でも、子どもたちが自ら学べる力を育てられるようにすることが、私たちの根本的な目標です。

さらに、私たちの技術は教育分野にとどまらず、建設、ヘルスケア、金融など、DX化が求められているさまざまな産業分野にも応用可能です。筆記ベースのアナログ業務が多く残るこれらの業界に対しても、アナログとデジタルをつなぐ「橋渡し」となる実用的なツールとして、柔軟にカスタマイズして提供していく予定です。

技術面では、GeniTeacherに搭載されているAIをさらに高度化し、学習者一人ひとりの思考プロセスをより深く理解しながら、個別の状況に合ったフィードバックを提供できるよう改良を進めています。よりパーソナライズされた学習体験を実現することで、真の意味での「自己主導学習」を支えていきたいと考えています。

私たちの哲学である、「Change Everything without Changing Anything」を世界に広め、既存の学習文化や環境を変えずに、教育の在り方を根本から変えていきたいです。

そのためにも、日本をはじめアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど、各地域での現地パートナーとの連携をさらに強化し、現地化戦略と商用化を同時に進めていくつもりです。グローバルなエドテック企業として、より多くの人に学びの機会を届けていけるよう、これからも挑戦を続けていきます。

DABIDA