「ギャンブル性」から「革新性」へ、制度変化が意味するもの

暗号通貨、再び制度圏に?

韓国政府は2018年「ベンチャー企業育成特別措置法施行令」を改正し、「暗号通貨売買・仲介業」をベンチャー企業から排除しました。ブロックチェーン技術の革新性や事業性にかかわらず、暗号通貨産業は一括してギャンブル性業種とみなされ、これにより税制特典、政府支援、技術保証基金など各種支援から徹底的に除外されました。

しかし、2025年7月、中小ベンチャー企業部は当該施行令改正を通じて暗号通貨売買・仲介業を再びベンチャー企業対象に含める方針を発表しました。この措置は、単なる業種分類の変更ではなく、仮想資産企業に対する政府認識の転換を意味しています。

実際、韓国トップの仮想資産取引所「Upbit(アップビット)」を運営するDunam(ドゥナム)は、過去数年間、NFT、メタバース、ESG連携コンテンツなどの暗号通貨ベースの技術を越えた多様なサービスを展開して事業領域を広げてきましたが、制度上ベンチャー企業として認められず、様々な不利益を甘受しなければなりませんでした。

例えば、技術保証基金などの政策資金の利用が制限され、株式の売却時に大株主と役員はベンチャー企業に付与される税制特典(譲渡所得税非課税など)の適用が受けられず、資金調達やストックオプションイベントにも制約が発生していました。

Dunamの事例を考えると、単に制度の枠外に留まるという象徴的な意味を超え、実質的な企業運営と成長戦略に影響を与える構造的限界であったという点で、制度変化の重要性がさらに浮き彫りになります。

技術に罪はない

<出典:boannews.com>

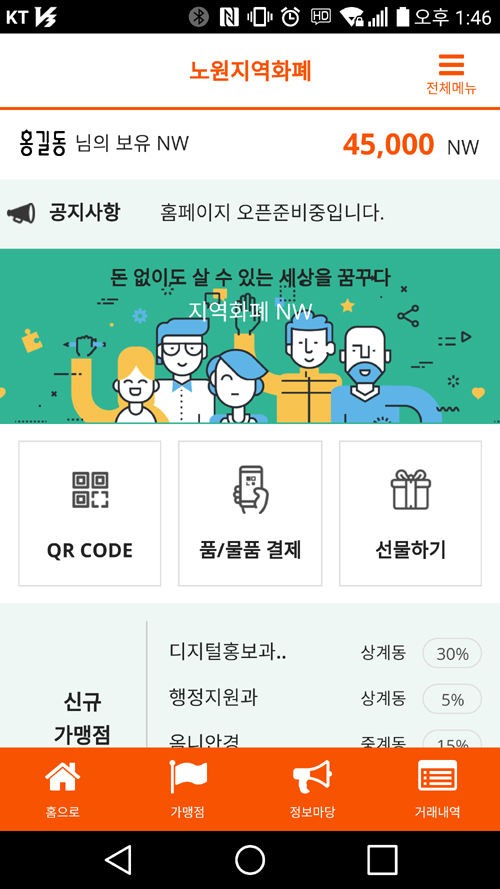

制度変化の背景には、ブロックチェーン技術が実際に社会問題を解決するために使用されているという現実があります。兵務庁は、ブロックチェーンベースの認証システムを通じて、苦情対応の効率性とセキュリティ性を高めており、ソウルの一部自治体ではブロックチェーンベースの地域通貨を導入し、ボランティアや寄付活動をデジタル記録と結びつけています。

その他の政府機関と他の自治体では、コラボレーションを通じて炭素排出権と電気自動車バッテリー流通履歴管理にブロックチェーンを適用して活用しています。

大企業も技術の応用を加速させています。LG CNSは分散アイデンティティー認証(DID)プラットフォーム「Monachain(モナチェーン)」を活用して公共・金融・流通分野にソリューションを供給しており、SAMSUNG SDS(サムソンSDS)はグローバルサプライチェーン管理のための「Nexledger(ネックスレジャー)」を運営中です。

コインではなくブロックチェーンで認められるために

<出典:SamsungSDS>

2025年の政策の変化を、単なる政権交代による制度の変化と見るのは難しいでしょう。これは技術性と社会的有用性に基づいて、ベンチャーエコシステム外にいたスタートアップを再度、制度圏に呼び込み、新産業によってイノベーションの活力を求める心づもりと見られます。

ブロックチェーンスタートアップのベンチャー企業の指定は、税制特典や政策資金のみを意味するわけではありません。それは、技術企業が社会的問題解決の主体であり、信頼できる企業として認められるという一種の社会的合意のようなものなのです。

もちろん、ドアが再び開かれたといっても、誰にでも開かれているわけではありません。この変化は、暗号通貨ベースの企業にも新しい課題を与えます。単純な取引所運営を超えて、ブロックチェーン技術が具体的にどのような社会的価値を生み出すかを自ら立証しなければならず、同時にギャンブル的で投機的であるという長年押されている烙印を、技術力とガバナンスで克服しなければならないという課題です。

特に今日では「暗号通貨かどうか」が重要な時代は終わり、技術で「何を解決しているのか」、「どんな持続可能性を持っているのか」が判断の基準となるでしょう。社会の技術の受け入れ方はますますブラッシュアップされていっており、もはや革新という言葉も持続可能性というような「公共の利益」無しには、力を持たない社会へと突入しています。

韓国政府の今回の決定は、そのような点で革新技術を制度圏に入れる分、注視しなければならない部分が多く残っています。未だ、残る基準の曖昧さ、審査体系の不透明性、技術と投機を区分する制度の具体性は解決すべき課題ですが、重要なのはドアが再び開かれたという事実です。

今残っているのは、企業がそのドアを通過できる理由を証明すること。

その証明は技術から始まりますが、最終的に社会的共感によって完成されます。