目次

繰り返される「良いプラットフォーム」の失敗パターン

なぜ「良いプラットフォーム」の約束はいつも守られないのか?

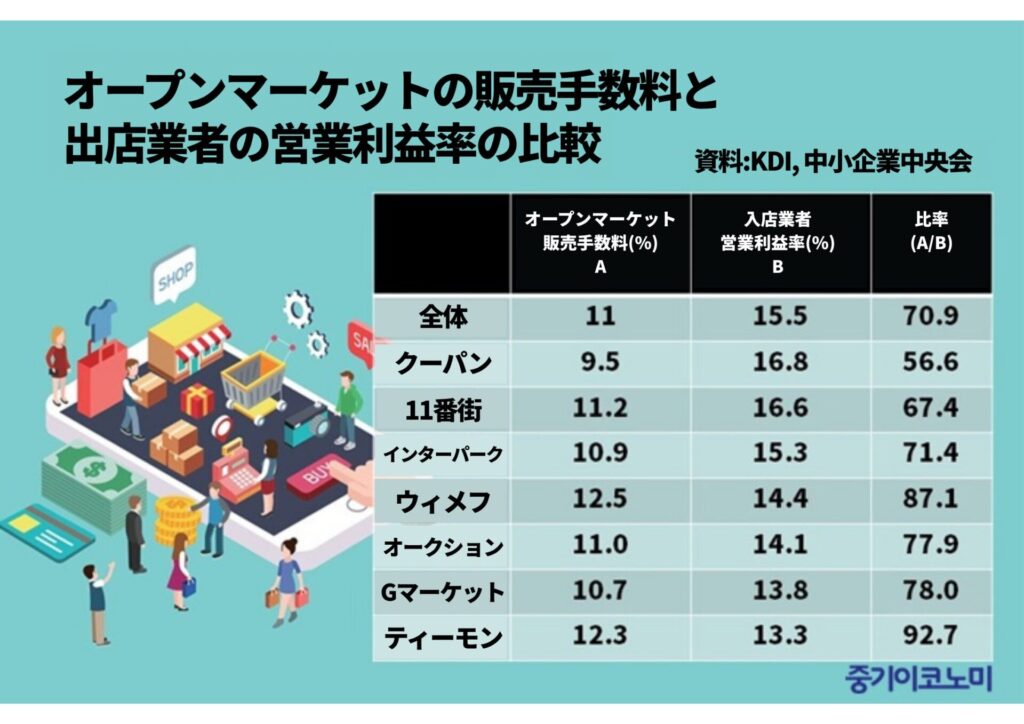

オープンマーケットの販売手数料と出店業者の営業利益率の比較(2021) <出典:Junggi.co.kr>

「最初は無料だったのに、どうしてこんなに高くなったんだろう?」

消費者の立場では、おなじみの疑問です。プラットフォームサービスは、ローンチ当初、皆「公正な手数料」、「共生」、「ユーザー中心」といったスローガンを前面に出し、急速にユーザーを獲得します。低い手数料、簡単なUX、小規模事業者への配慮を武器に市場を広げていきます。しかし、一定の市場シェアに達すると、手数料の引き上げと方向転換が繰り返され、プラットフォーム内のユーザーの負担が増えていきます。

収益性の向上を理由に手数料は上がり、広告は増え、無料だったサービスは次第に有料化し、手数料率は上昇します。これは単なる戦略変更ではなく、プラットフォームという構造に内在する繰り返される成功パターンかもしれません。

問題は、この変化が消費者に選択の余地なく「当然のこと」として押し付けられている点です。

そんな変化の中で、消費者は本当にどんな利益を得ているのでしょうか?それとも単に「乗り換えコスト」の囚われになっているのでしょうか?

「良いプラットフォーム」という概念は、真心というよりは市場参入のためのマーケティング戦略である可能性があります。そして私たちは、その循環をあまりに頻繁に、あまりに同じ形で目の当たりにしてきました

今日はこの繰り返される構造について考えてみたいと思います。なぜスタートアップはいつも「違うことをする」と言いながら、結局「同じ」プラットフォームを作ってしまうのか、その構造から抜け出す方法は本当にないのか、一緒に考えてみましょう。

プラットフォームの成長と収益化

韓国の代表配達プラットフォームであるWoowa Brothers(ウーアブラザーズ、配達の民族)は、2010年代初頭「仲介手数料0ウォン」という画期的な方針で、急速に成長しました。従来はチラシや電話注文が主流だった配達市場において、当時としては大きな革新でした。ユーザーには迅速で直感的なUXを、飲食店経営者には低い参入障壁と高い露出機会を提供することで、市場を掌握していったのです。

しかし、シェアが一定レベルに達すると、収益構造は変わり始めました。手数料は定率制に切り替わり、その後は広告の入札方式へと変更されました。最近では、テイクアウト注文に対しても6.8%の手数料が課されており、消費者にとっても配達料の負担が急増しています。飲食店は広告費をどれだけ投入したかによって露出順位が決まり、競争に追い込まれています。また、配達員は外部委託の契約下で配達料は上昇しても、彼らが受け取る報酬単価は固定されたままで、待遇改善は期待しにくくなっています。

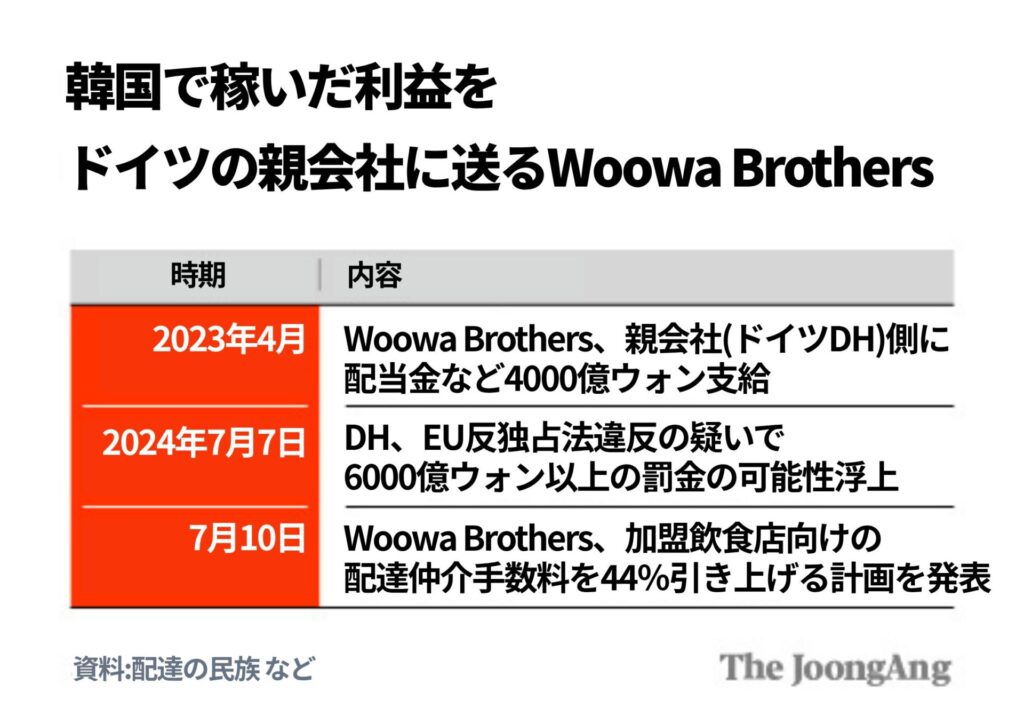

デリバリーアプリのシェア1位「Woowa Brothers」の配当論争(2024) <出典 jOONGANG.CO.KR>

特に2024年のBaeminの経営実績と収益配分構造は、より大きな議論を呼び起こしました。運営会社「Woowa Brothers」は4兆3,226億ウォンの売上高と6,408億ウォンの営業利益を記録したが、このうち5,372億ウォンがドイツ親会社ディリバリヒーロー(DH)に帰属する方法で流出しました。DHが保有する持分を整理するという名目で自社株を買収・焼却したこの会計構造は、実質的に営業利益の約83%を海外本社に移転したわけになりました。

これは、Baeminというプラットフォームの成長を導いた国内消費者と自営業者が生み出した付加価値が海外に流出したとメディアはもちろん政治圏でもしばらく議論が続いた。

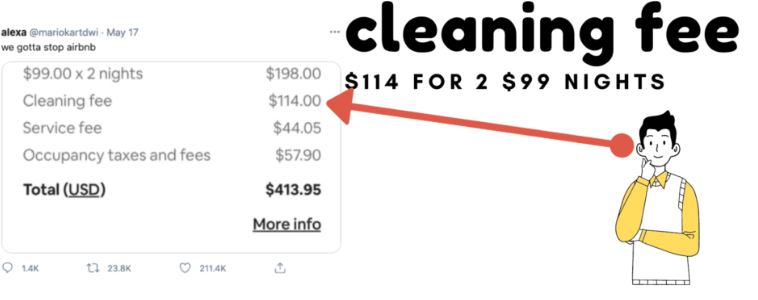

Airbnb 清掃費論争 <出典:rentalscaleup.com>

グローバル市場でもプラットフォームの成功公式(?)は続きます。代表的な宿泊アプリであるAirbnbは「ホテルより安くて自由な代替宿泊」というイメージに基づいて成長しましたが、今は清掃費、プラットフォーム手数料、ホストの価格設定制限などで消費者とプロバイダの両方の不満が増えています。

ニューヨーク、バルセロナ、アムステルダム、リスボンなど、世界の主要都市の一部では公共賃貸市場の破壊や地域経済の格差拡大といった問題からAirbnbを規制しており、一時は理想とされた「シェアリングエコノミー」の構造も、利益中心の体制へと移行する中で、本来の意味を失いつつあります。

Watcha ホームページ

さらに、「韓国版NETFLIX」を自称していたWATCHA(ワッチャ)は、かつてユーザーフレンドリーな料金プランとコンテンツ推薦システムにより、高いロイヤリティを持つユーザー層を獲得していました。しかし、収益化の試み以降、料金の値上げ、UI(ユーザーインターフェース)の改編、コンテンツの質の低下などが重なり、ユーザーの離脱が加速しました。プラットフォームの方向転換はすぐにユーザーの信頼の揺れにつながりました。

このように、プラットフォームの成長プロセスは一定のパターンを示しています。初期には「無料」と「革新」を掲げて市場シェアを確保し、ある段階に達すると「収益性への転換」という名のもとにコスト構造を再編します。問題は、この構造的な転換による負担の多くが、消費者と供給者に押し付けられる点です。なぜこのようなことが繰り返されるのでしょうか?そして、スタートアップは本当にこのような流れから抜け出せないでしょうか?

繰り返される「良いのプラットフォーム」の失敗パターン

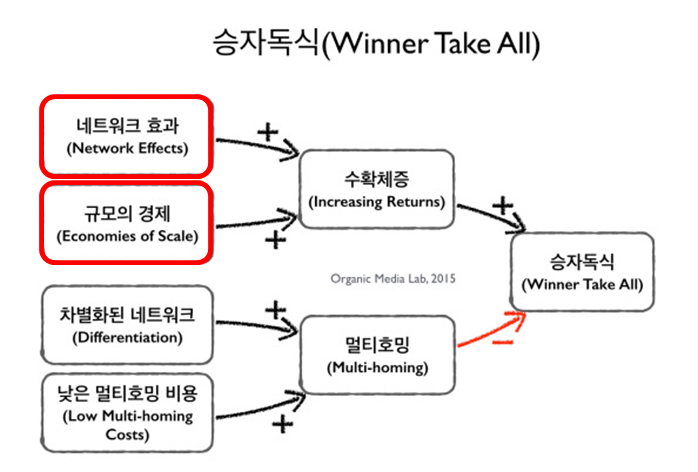

勝者独占のプラットフォーム市場

プラットフォームは「規模の経済」を通じて価値を育てます。

多くのユーザーが集まるとデータが蓄積され、推薦アルゴリズムが精緻になり、供給者は離脱しにくい流通チャネルに縛られるようになります。この構造は、初期の収益がなくても急速に成長することを可能にし、投資家には魅力的な成長公式を提供します。問題は、この構造が一定の規模に達した後は必ず収益化を必要とすることです。

収益化は通常2つのルートで行われます。1つは消費者に有料オプションを課す方法、もう1つはプロバイダに料金や広告競争を促す方法です。どちらもプラットフォーム外ではコストを超えていますが、ユーザーとプロバイダはネットワーク効果と移行コストという見えない障壁に詰まり、離脱するのは困難です。

結局、プラットフォームは取引の「必須経路」となり、収益を独占することになります。この時点でスタートアップは選択をしなければなりません。成長を優先するか、構造を違うように設計するか。「良いプラットフォーム」という言葉は善意から出発できますが、構造が変わらないと結局同じ道を歩くことになります。いわゆる「良いプラットフォーム」は意図ではなく設計の問題だからです。

メルカリ ホームページ

そのため、日本のメルカリは注目すべき事例です。現在は韓国にもサービスをしているメルカリーは、2013年発売以来メルカリーは販売手数料を10%に固定し、これまで一度も変えていません。

もちろん、他のプラットフォームに比べて高い手数料を受けるという議論もありますが、カード手数料をはじめとする各種固定費が増えることを考慮して、取引の安定性とユーザー信頼を強化する方向でサービス構造を最初から設計・運営しました。

予測可能な手数料政策は、日本の消費者の特性ともよく合っていたのかもしれません。結果的に、メルカリは日本で確実な市場シェアをもたらしました。そして、最初から信頼できる構造の中で持続可能な収益を生み出すことができることを証明しました。この事例は、プラットフォームが必ずしも「良い」ふりをして、悪化する構造に従う必要はないことを証明しました。

スタートアップはどの文法でプラットフォームを使うのか

プラットフォームスタートアップは常に「良いプラットフォーム」を約束します。公正な手数料、ユーザー中心の設計、小規模事業者との共生。最初は哲学のように見えますが、時間が経つと戦略だったことがわかります。収益化の圧力が始まり、投資家の期待を満たさなければならない瞬間が来ると、「良いプラットフォーム」は最終的にもう一つの普通のプラットフォームになります。

結果的には、プラットフォームの「良い」戦略は消費者のためのものではありませんでした。それは市場参入障壁を崩し、シェアを確保するためのマーケティング手段でした。結局、プラットフォームが得たのはチャンスでしたが、消費者が得たのは疲労感と乗り換えにくい構造による不便さでした。この過程で消費者を流入させることは成功しましたが、信頼を得ることは失敗した。

重要なのは、変化の時点ではなく、そもそもそのように動作するように設計されていたことです。無料または低料金でユーザーを引き付けた後、最終的に料金を引き上げ、収益構造を切り替える方法は、

いつも新しい「良いプラットフォーム」という顔で市場に登場しますが、結果はいつも同じ失望に終わります。

プラットフォームが大きくなるとなぜ悪くなるのかという質問よりも本質的な質問は、「なぜ最初からそう変わる準備ができていたのか」です。プラットフォームが同じパターンで興亡を繰り返す理由は、時間の経過によって変化するからではなく、そもそも「良いプラットフォーム」であることができない構造で設計されていたからではないでしょうか。

本当の変更は出発点から始めるべきです。収益構造を最初から透明に公開し、手数料ポリシーの一貫性を約束し、消費者と供給者が予測可能な条件のもとで価値を共有できるように設計すべきです。

「良いプラットフォーム」はマーケティングではなく、構造から出てきます。今のプラットフォームビジネスの起業の公式は、あまりに当然のように繰り返されています。

もし新たな構造や別の文法での挑戦でないのなら、成功と失敗が繰り返されるその隙間で利益を得るのは、消費者ではなく、創業者と投資家たちになるでしょう。

スタートアップがプラットフォームという言語を新しく語ろうとするなら、その「文」は最初から違っていなければなりません。そうでなければ、また一つの「良いプラットフォーム」は、ありふれた構造の中で信頼を失い、やがて静かに市場から姿を消すことになるでしょう。