目次

外見的な成長の奥に隠された持続可能性の落とし穴

消えていくプラットフォーム – 再生申請連発の衝撃

プラットフォームスタートアップが1つずつ市場を離れていっています。

ハイブランド配送プラットフォーム「BALAAN(バラン)」、新鮮食品直送サービス「jeongyookgak(チョンユッカッ)」。かつてそれぞれの市場で「革新」のアイコンとして浮上し、注目された2つのスタートアップが、2025年に入って両者ともに、法定管理(再生手続き)に突入しました。

両社は、数百億ウォン(約数十億円)から千億ウォン(約百億円)を超える累積投資額、シリーズD、Eまで続いた成長の軌跡、全国単位での顧客からの認知まで、一見すると「成功の軌道」に上がったように見えました。

消費者と直接つながるB2C(企業 – 消費者)領域で、それぞれ「ハイブランドの日常化」と「超新鮮食材」という新たな視点を消費者に提示、成功裏に地位を築いてきましたが、最終的に裁判所に企業再生手続きを申請し、華麗な成長ストーリーは突然足を止めました。

BALAANとjeongyookgak – 急成長、急落

2015年に設立されたBALAANは、ハイブランドプラットフォームとして10年間でシリーズDまで累積約770億ウォン(約81.6億円)の資金調達を行い、急速に成長しました。デパート以外でのハイブランド品購入需要をターゲットに、並行輸入とヨーロッパセラーを通じて「高速配送」を実現したのは当時韓国国内市場では珍しい試みでした。

しかし、物流費、返品/払い戻し処理費用、在庫リスクなどの複合的な負担や、低マージン、高費用により、損益分岐点を越えられませんでした。そして結局今年4月、BALAANは結局ソウル再生裁判所に再生手続きを申請しました。

jeongyookgakはさらに華やかでした。2016年の起業以来、「農場から食卓まで」というスローガンの元、超新鮮食材の配送を打ち出し、2023年には環境にやさしい食品ブランド「Chorocmaeul(チョロクマウル)」を買収、流通全般を掌握するというビジョンを打ち出していました 。

累積投資金約1,270億ウォン(約135億円)、シリーズEまで続いた資金調達は、その期待の大きさを物語っています。しかし、Chorocmaeulの買収以後、全従業員の90%以上が退社し、買収構造をめぐる議論が続きました。jeongyookgakは7月初めに裁判所に再生を申請し、事業モデルの全面見直しに入りました。

繰り返される構造の失敗 – TMON・WEMAKEPRICEから日本の事例まで

<出典:news1>

ここで思い浮かぶ事例があります。昨年韓国の世論を熱くしたEコマースプラットフォームTMON(ティーモン)とWEMAKEPRICE(ウィメプ)の「販売代金未定トラブル」です。TMONとWEMAKEPRICEは合計1兆2,790億ウォン(約1,358億円)規模の回生債権を残し、約4万8,000社の協力会社に精算できないまま法定管理に入りました。

以降、流通業者OASiS(オアシス)が買収に乗り出しましたが、90億ウォン(約9.5億円)相当の債権に対してわずか0.75%だけ現金で弁済するという条件は議論を巻き起こしました。しかし、結局、裁判所が強制認可を決定し、1億ウォン(約1,060万円)の未精算金が75万ウォン(約8万円)で戻ってくることになりました。被害を受けた小規模事業主のうち、約600社が廃業や破産申請をしています。

韓国の多くのプラットフォームスタートアップは、初期資金調達のためにGMV(Gross Merchandise Volume、総取引額)拡張を優先し、マーケティングと割引を通じてボリュームを大きくしていくことに重きを置いてきました。しかし、このような構造は、再購入率、顧客忠誠度、物流インフラなどの「収益基盤」を伴わなければ維持することが難しくなります。外見的な成長の後に残ったのは、繰り返される損失と固定費の増加、低い収益率のみでした。

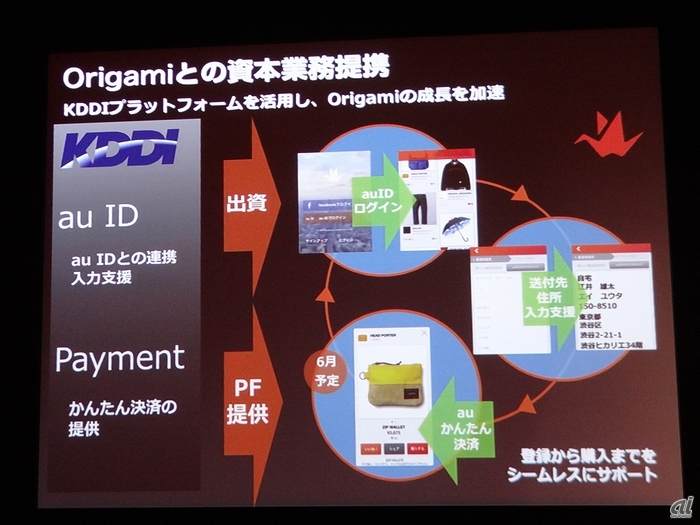

<出典:CNET Japan>

日本でも同様の事例がありました。モバイル決済プラットフォーム「Origami(オリガミ)」は、2013年の起業以来、当時は市場に最も急速に浸透したオンラインペイ企業でした。楽天ペイ、LINEPay(ラインペイ)などと競争して市場シェアを高めようとしましたが、外見的な早期拡大とは裏腹に、収益モデルが不足しており、結局2020年に破産しました。

有力投資家であるソフトバンクとKDDIが初期資金を支援しましたが、店舗拡大や利用者転換率が期待値に満たず失敗につながったのです。

もう一つの事例はシンガポール系スタートアップで、日本にまで進出していた「Honestbee(オーネストビー)」です。 「労働時間のない人に代わって買い物をする」共有経済型ショッピングプラットフォームでしたが、日本を含む8カ国への拡張過程で収益モデルに不備があり、物理インフラと在庫を備えていない「ノンアセット型モデル」の限界を明らかにしました。

日本でも一時東急電鉄との提携を通じて地域密着型サービスを運営していましたが、最終的に撤退し、現地事業は終了しました。

これらの日本での事例の共通点は、「技術」より「物流と流通構造の効率性」に期待する戦略だったという点です。プラットフォームという形だけがデジタルであるだけで、本質はオフライン流通の延長であり、差別化はますます難しくなっています。

もう「成長ストーリー」に酔っていてはいけない

これらの企業が崩壊した理由は、誤った意思決定や一時的な外部衝撃ではありません。

「収益より取引額」、「信頼より速度」、「持続可能性より成長」が優先される構造自体が繰り返し問題を生み出しているのです。ですが、エコシステム全体がこの構造を黙認してきました。

スタートアップは資金調達のために取引規模を大きくし、投資家は利益よりもトラフィックを見ていました。政策はこれを「成長」と表現し、消費者は利便性の中に隠されたリスクを認知する機会を持てませんでした。

今は「成長ストーリー」という言葉自体を見直す時です。より多くのユーザー、より速い拡張、より大きな取引額、それらが企業の将来を担保するわけではありません。持続可能なスタートアップとなるには、初めから構造的に設計されている必要があります。流通構造、インフラストラクチャのコスト、顧客維持戦略まで、すべてが現実に即していなくてはならないのです。

そしてこの教訓は日本でも同様に有効です。技術やアイデアだけでは生き残れません。複雑な物流ネットワーク、厳しい規制、ブランドへの信頼が市場に根ざすまで、多くの時間が必要となります。

今は華やかなストーリーよりも「強固な構造」が必要とされる時代です。スタートアップエコシステムが長く生き残るためには、私たち全員が再び構造を見直し、再設計しなければならないのです。