最近の「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」の成功は、K-コンテンツが迎えた新たな局面を象徴的に表している。韓国文化に対する世界的関心が高まっており、関連産業への波及効果を期待できる良い機会が開かれたことは間違いない。問題は、このような世界的注目を引き出すことができる、中核となる知識財産(IP)は我々のものではないという点だ。伝統的なコンテンツ強国である米国と日本は、コンテンツIPを活用したビジネスを通じてコンテンツの経済的成果を最大化している。我々は良い文化的資産を持っており、コンテンツも上手く作るが、こうした事業的拡張性を持つIPを確保したり、これを積極的に活用したビジネスを展開することはできていない。

問題は、依然として「我々がIPを確保しなければならない」という当然の議論を越えられないことだ。2021年の「イカゲーム」のブーム以降、IP確保に関する議論を始めてから既に3年が経った。いくつかの政策的努力があり、一部のIPを確保したりもした。それでも、なぜ依然としていわゆる「IP主権」に対する悩みが続くのか?問題は、「IPを確保した後に我々は何をするのか」という答えが十分ではないことだ。

Netflixのアニメーション映画「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」

◇IP確保だけでは十分ではない:権利確保から収益化へ

単にIPを所有するだけでは十分ではないという事実を我々は既に経験している。2022年に大きな成功を収め、IP確保の模範事例に挙げられた「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」を考えてみよう。ドラマの成功後、ウェブトゥーンが制作されたが、その波及力は期待に及ばなかった。これは、IPを確保することと、それを事業成功に転換することは全く異なる次元の能力が求められることを表している。多数のコンテンツ制作会社もやはり、同様の悩みを抱えている。不確実なIP事業に巨額を投じるよりも、制作費の全額支援を受けて、安定的な収益を確保するほうが生き残るために有利だという現実的な判断が依然として優勢だ。

このような状況を打開するため、韓国政府は「K-コンテンツ・メディア戦略ファンド」の政策を通じて、IP確保を支援するために努力してきた。ただ、これらは依然として「呼び水」にすぎない。 「確保」のための政策的努力を実質的な成果につなげるためには、民間企業の果敢な「冒険投資」が後に続かなければならない。しかし、IP事業の成功可能性に対する確信がなければ、民間資本が動くことは難しい。個々の企業の立場では中・長期的なIP戦略よりも、目先の収益の機会に注目するしかないのだ。 「権利を確保しても金を稼げない」という認識を変えることから始める理由もここにある。

コンテンツ事業の観点からは、全てのIP権利を確保することは現実的でも合理的でもない。重要なことは、与えられた機会の中でどのように収益を生み出し、業界の好循環構造をつくるかについて知恵を絞ることだ。結局、IPを通じて収益の機会が開かれることよりも大きな期待がある時、すなわち「活用」戦略がより具体化され、高度化する時、「確保」の努力もより活発になり得る。

したがって、政策の優先順位は、IPで金を稼いだ成功体験を産業全体に広げることに合わせなければならない。権利を確保する動機付けはまさにその経験から始まるからだ。事業者が喜んでIP確保と活用に飛び込むことができる、IPをめぐるエコシステム全体の体質改善に知恵を絞らければならないのだ。

「活用」の観点からIPを見れば、もう少し柔軟なアプローチが可能だ。例えば、Netflixに帰属したIPといっても、そのIPを活用した商品の制作に韓国企業が参加し、共に成長する機会はいくらでも開かれている。逆に我々のIPを必ず韓国企業だけに活用しなければならないわけではない。 「俺だけレベルアップな件」は、ウェブ小説とウェブトゥーンの成功を世界に拡大するため、日本のアニメーション制作会社の専門性と拡張性に注目した。

◇グローバル企業のIP戦略:エコシステムとのつながりを通じて成長する

グローバル企業はIPをどのように扱っているのか?例えば、ディズニーは毎年「D23エキスポ」というイベントを開いている。これは単なるファンイベントではない。ディズニーが発表するIPの公開ラインナップは、世界のおもちゃ、ファッション、出版などライセンシングパートナーに向けた一種の事業説明会だ。ディズニーは自社のIPを中心に巨大な産業エコシステムを構築。パートナーと共に長期的な事業計画を共有し、IPの価値を最大化している。

Netflixも「イカゲーム」のシーズン1と比較して、より進化したIP拡張戦略を打ち出している。シーズン1当時の関連商品が発売されるまでに数カ月かかったが、シーズン2・3は公開に合わせて様々な関連商品とコラボキャンペーンが体系的に展開された。「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」も興行直後、韓国企業と協力した商品がすぐに発売された。これは、NetflixがIP事業の重要性を認識し、韓国内外のパートナーと協力し、IPを現地市場に合わせて拡大するエコシステムを構築し始めたことを意味する。

日本では、「制作委員会」という独特なIP事業化戦略を発展させてきた。出版、放送、おもちゃ、ゲームなど、各分野の専門企業が協力してリスクを分散し、利益を共有するモデルだ。このモデルは、一時は過度な事業化中心のアプローチでコンテンツの画一化を招くとの批判を受けたが、グローバル拡大が本格化している最近では、こうした専門性中心の協力が生み出す強力な波及効果という強みが注目を集めている。

これらの事例は、IPビジネスの核心が単一のコンテンツの成功を越えて、さまざまな産業と連携して継続的な付加価値を生み出すエコシステムを構築することにあることを示している。何よりも、IPが成長することは、さまざまな主体の専門性と能力が結合する過程であり、IPの所有者だけでなく、さまざまな参加者皆が利益を享受できなければならない。重要なのは、「誰がIPを所有したのか」を越えて、「どのようにIPエコシステムを構築し、我々の産業全体の利益を最大化するのか」という、より大きな問いを投げかけることだ。

◇「ストーリーIP」を越えて「ライセンシングIP」へ、韓国を越えてグローバルエコシステムへ

ならば、我々の現実はどうだろうか? 「エコシステム」の観点からみると、依然として狭いコンテンツ産業内部の「物語拡大」に論議が限定されている点は考える必要がある。物語の拡大がコンテンツIPの重要な軸であることは明らかだ。ウェブ小説がウェブトゥーンに、ウェブトゥーンがドラマに拡張する過程で、より多くのファンダムの心を集めることはIPの成長にとって非常に重要だ。ただ、IP産業の実質的な付加価値がコンテンツを越えて商品、サービス、空間など、様々な領域に拡大する「ライセンシングIP」エコシステムから生まれている点に対する議論が相対的に不足しているのも事実だ。

これをよく表しているのが「ライセンシング」産業に対する韓国の見解だ。韓国で開かれる代表的なコンテンツ分野のライセンシングマーケットの名前は「キャラクターライセンシングフェア」だ。従来、韓国でライセンシング産業は乳幼児のキャラクターアニメコンテンツを中心に成長してきた。だから、「ライセンシング」産業の範囲を依然として限定的に理解するというのが一般的だった。

グローバル市場の状況は異なる。世界のライセンシング産業は、スポーツ(EPLのユニフォーム)、エンターテインメント、ブランド(スターバックスのグッズ)など、かなり広範囲な領域を包括している。毎年、ラスベガスで開かれる「ライセンシング・エキスポ」は、このような現実をはっきりと表している。このイベントにはメディア企業だけでなく、自動車、ファッション、F&Bなど、様々な産業のグローバル企業が参加して新たな事業機会を模索している。しかし、ライセンシングエキスポへの韓国企業の参加は、依然、伝統的なキャラクター企業が中心だ。海外で多くのファンダムを集めているK-コンテンツ企業が世界で繰り広げられる機会の場を上手く活用できていないのだ。

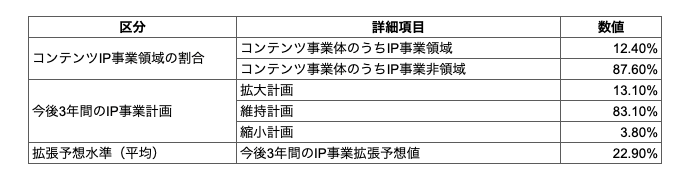

資料=2024 コンテンツIP取引状況調査(韓国コンテンツ振興院)

関連統計も我々の限界を表している。韓国コンテンツ振興院の調査によると、韓国のコンテンツ事業者の約87%はIP事業をしておらず、83%は今後も拡大する意向もないと答えた。結果は、より拡大したエコシステムを包括する必要があるコンテンツIP産業の規模全体が、源泉となるコンテンツ産業よりも小さかった。IPを活用してより大きな付加価値を生み出すエコシステム自体が未成熟な段階にとどまっているわけだ。これは企業がIP確保のための冒険投資を躊躇(ちゅうちょ)させ、結局、拡張の経験でも疎外される悪循環の条件となっている。

この限界を越えるためには、コンテンツ産業の内部に限られた視野を、より広い産業に拡大しなければならない。コンテンツの企画段階から、より大きなエコシステムとのつながりを想像することで、より創造的な方法でIP事業化戦略に知恵を絞ることができるはずだ。このために必要なのがコンテンツIP産業の「エコシステム」だ。 「エコシステム」を語る理由は、本質的にIPの拡張が個々の企業の力だけでは不可能だからだ。IP事業化のためには、様々な良いパートナーとの協力が不可欠だ。そのためには、より様々な産業のプレイヤーが互いにつながる機会が必要だ。

何よりも、より広いグローバル市場に視野を移さなければならない。これまで、我々のIPビジネスは韓国のIPと韓国の消費材企業をつなぐレベルにとどまっていた。しかし、真のIP産業の成長は、国境を越えた協力によりなされる。NetflixのIPである「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」を活用して、農心がグローバル市場でカップラーメンの販売を拡大できたように、海外で人気を得た我々のIPに現地の有力消費材企業の商品が結合できるはずだ。より柔軟にグローバルIPエコシステムとの連結と協力を検討しなければならないのだ。

◇K-コンテンツIP産業エコシステムの高度化のために

K-コンテンツに対するグローバル市場の高い関心は、間違いなく我々に新たな機会の扉を開いてくれている。今、我々に必要なのは、引き出しの中に眠っている権利証書ではなく、実際に拡大した事業の機会を開くことができる資源だ。比較的資源が限られた韓国の産業の条件下で、我々は戦略的な選択を必要とする。事業の機会を確保するために、どのような方法で資源を投入しなければならないのかを考えなければならない。グローバル市場で我々のIPを活用した経験がない状態では、契約テーブルで権利のための交渉も限定的にならざるを得ない。IP活用の力と経験を蓄積した時、結果として「確保」のための力の強化も可能であろう。

このためにはコンテンツの企画段階から様々な事業の戦略を準備すべきだ。問題は、これらの計画の段階がほとんどのコンテンツ企業にとって大きなコスト負担として機能することだ。企画段階から様々なプレイヤーが協力することで多角化した事業を準備できるように、企画段階のための支援を拡大する必要がある。IPビジネスの高度化のためのインフラも強化する必要がある。IPに対する価値評価に基づき資金を調達できる金融システムを高度化することがその代表例だ。

K-コンテンツ産業は個々の作品が世界レベルの品質として認められる段階に成長した。今はその価値を育んでいくビジネス力を育てていく時だ。IPを確保するための努力は続くが、今、我々の視野をより広い産業エコシステムに戻さなければならない。グローバル市場と連結し、様々な産業と融合し、IP活用の成功体験を一歩一歩積み重ねていった時、初めてK-コンテンツが次の段階に飛躍することができるだろう。

イ・ソンミン韓国放送通信大学メディア映像学科教授

<筆者>ソウル大学地球環境科学部を卒業後、同大言論情報学科で修士、博士号を取得した。現在、韓国放送通信大学メディア映像学科教授として在職中だ。メディア-コンテンツ政策の分野とメディアの歴史分野で多数の研究を行ってきた。文化政策分野の国策研究機関である韓国文化観光研究院に在職し、コンテンツ産業の現場の変化を政策に盛り込む研究を進めてきた。主な著作には「韓国の新聞の社会文化史」(共著、2013)、「マスコミの文化事業の歴史と社会的意味」(共著、2014)、「コンテンツ産業のトレンド2025」(共著、2020)などがある。

<画像=イ・ソンミン韓国放送通信大学メディア映像学科教授>